Чехов и Тамбовский край

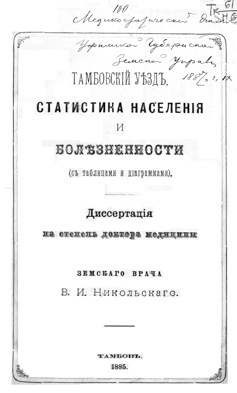

Василий Иванович Никольский (1854-?). Земский врач 4-го участка Тамбовского уезда, заведующий земской больницей в с. Написал диссертацию на степень доктора медицины «Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности». Работа была издана в 1885 году в Тамбове частной типографией Д.С Семенова на средства земства.

С. ПАВЛОВ:

Впервые с земским врачом Василием Ивановичем Никольским я познакомился несколько лет назад благодаря... Антону Павловичу Чехову. Познакомился, правда, заочно - да и как можно было по-другому встретиться с человеком, жившим в XIX столетии?! Точно так же заочно знал Никольского и сам Антон Павлович.

Как-то А.П. Чехов оправдывался перед своим коллегой земским врачом Серпуховского уезда П.Г. Розановым: «Не подумайте, добрейший Павел Григорьевич, что я зажулил «Тамбовский уезд». Дело в том, что я взял сию книжицу в основу одной своей газетной работки. Начать-то я начал, а кончить никак не соберусь, ибо вечно мне некогда...»

Речь шла о докторской диссертации земского врача В.И. Никольского «Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности», изданной в 1885 году в Тамбове. Чтобы заглушать справедливое неудовольствие П.Г. Розанова, затребовавшего одолженную книгу, Антон Павлович обещал ее переплести, что вскоре и сделал. Чехову она была нужна для ознакомления в процессе работы над сочинением «Врачебное дело в России» и значилась в списке литературы, которую предстояло изучить.

Однако задуманный Чеховым труд так и не был завершен. Просмотренная же и внимательно прочитанная книга земского врача В.И. Никольского запала в память начинающего писателя так крепко, что однажды он вынужден был вновь к ней возвратиться.

Да, книга «Тамбовский уезд» (так в дальнейшем для краткости будем ее именовать), возможно, так и осталась бы стоять на книжной полке, если бы не предпринятая Чеховым в 1890 году поездка на остров Сахалин. Вернувшись оттуда, он начинает писать подробную книгу об этом острове. Антон Павлович просит своего двоюродного брата по материнской линии А.А. Долженко привезти ему на окские берега в город Алексин, где Чехов отдыхал после поездки и одновременно трудился над первыми главами «Острова Сахалина», сборник С. Максимова «Сибирь и каторга» и диссертацию В.И. Никольского «Тамбовский уезд». «Обе книги переплетены и стоят на полке», - давал он наводящие указания, как и где отыскать их в своем мелиховском имении.

Указанная литература была своевременно доставлена и очень помогла А.П. Чехову в работе над путевыми записками «Остров Сахалин». Из нее Чехов черпал различные сведения, сопоставлял их с добытыми им самим во время путешествия на Сахалин. «Если в саксонских и прусских тюрьмах, - писал он, - заключенные получают мясо только три раза в неделю, каждый раз в количестве, не достигающем и 1/5 фунта, и если тамбовский крестьянин съедает 4 ф. хлеба в день (фунт - старая русская мера веса, равная 409,5 г. - С.П.), то это не значит, что сахалинский ссыльный получает много мяса и мало хлеба, а значит только, что германские тюрьмоведы боятся быть заподозренными в ложной филантропии и что пища тамбовского мужика отличается большим содержанием хлеба».

Подобные выверенные сведения Чехову очень помогали, ибо, как жаловался он несколько позднее одному нижегородскому земскому начальнику, «у нас корреспондент может почерпать сведения только из бесед и слухов. Ведь у нас по всей России до сих пор исследованы только три уезда: Череповский (правильно - Череповецкий. - С.П.), Тамбовский и еще какой-то. Это на всю-то Россию! Газеты врут, корреспонденты - саврасы, но что же делать? А не писать нельзя. Если бы печать наша молчала, то положение было бы еще ужаснее...»

Так кто же такой земский врач Василий Иванович Никольский, диссертацией которого на степень доктора медицины живо интересовался и использовал ее в своем сахалинском дневнике Антон Павлович Чехов? Я знал только, что В.И. Никольский родился в 1854 году, то есть был на шесть лет старше Чехова. На момент выхода в свет его книги и первого знакомства с ней в 1885 году Чехова ему исполнился всего тридцать один год.

Поиск сведений о нем привел меня в Государственный архив Тамбовской области. Именно там удалось зацепиться за тоненькую ниточку и чуть-чуть приоткрыть завесу над личностью этого незаурядного человека.

Найденный формулярный список, или, как бы мы сейчас сказали, анкета, предоставил возможность многое узнать о прежней службе земского врача 4-го участка Тамбовского уезда Василия Ивановича Никольского. Ну, хотя бы то, что от роду ему в год приезда на Тамбовщину было двадцать шесть лет, что он православного вероисповедания и сын священника. А на вопрос, есть ли имение у него самого или у родителей, родовое ли оно или же благоприобретенное, Василий Никольский однозначно отвечал: нет.

Василий Никольский 12 февраля 1877 года окончил полный курс наук в Императорской Медико-Хирургической Академии в Санкт-Петербурге и получил звание лекаря. После этого приказом о гражданских чинах военного ведомства с 15 февраля того же года был определен во временный запас армии при Клиническом военном госпитале.

С началом активных боевых действий во время русско-турецкой войны он был назначен с 30 апреля 1877 года младшим врачом во 2-ю Гурийскую пешую дружину. А со 2 декабря того же года согласно распоряжению врача Кобулетского отряда был прикомандирован ко 2-му Кавказскому стрелковому батальону.

За отличие в боях с турками Василий Никольский был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами, имел светло-бронзовую медаль в память о русско-турецкой войне 1877-78 гг. После окончания боевых действий Главным Военно-Медицинским Управлением сроком на один год он был прикомандирован к клиникам Медико-Хирургической Академии для научного усовершенствования.

9 марта 1880 года высочайшим приказом по военному ведомству о гражданских чинах Никольский был уволен с военной службы. После этого-то он и приехал на Тамбовщину. А 16 июня того же года уездной земской управой утвержден в должности земского врача 4-го участка Тамбовского уезда. Был Василий Никольский в то время холост, детей не имел.

Так и стал лекарь Василий Иванович Никольский заведовать земской больницей в прибитюжском селе Абакумовка, что располагалось на Тамбовщине верстах в пятнадцати от только что образовавшейся станции Токаревка Грязе-Царицынской железной дороги. Под его контролем находился обширный 4-й медицинский участок, охватывавший собой десятка полтора больших и малых сел и деревень.

Земская медицина в то время только-только начинала себя по-настоящему проявлять. «До введения земских учреждений, - напишет позднее В.И. Никольский, - наш народ не знал медицинской помощи... С возникновением земства дело сразу изменилось. Явилась земская медицина, медицина народа. В лице ее медицинская наука, существовавшая до того времени в клиниках, в богатых гостиных, в городах, служившая более или менее достаточному классу общества, опустилась сразу на самое дно моря житейского. Она очутилась лицом к лицу с заправской, действительною жизнью, жизнью большинства...»

В тогдашнем самом большом в губернии Тамбовском уезде, где проживало свыше 300 тысяч человек (по площади равном трети нынешней Тамбовской области), по постановлению земского собрания было 4 врача и 12 фельдшеров. Весь уезд согласно числу врачей делился на четыре медицинских участка, границами которых были признаны существовавшие границы станов (в дореволюционной России стан - это административно-полицейское подразделение уезда. - С.П.).

Земский врач Никольский в течение месяца не менее двух раз успевал побывать в каждом из восьми крупных населенных пунктов своего участка. Посещая деревни и села, Никольский осматривал больных, прописывал им лекарства и поручал состоявшему при нем фельдшеру составлять и раздавать медикаменты. Чтобы больные могли во всякое время его отыскать, Никольский назначил постоянные дни пребывания в своей квартире и дни разъездов по участку. В последнем случае он всегда оставлял карточку с указанием места своего нахождения.

В результате ежедневного многочасового общения с людьми в ходе разъездов по Тамбовскому уезду у Никольского нарабатывался большой врачебный опыт. Можно предположить, что Василий Иванович уже через некоторое время после того, как приступил к заведованию Абакумовской участковой земской больницей, поставил перед собой цель не только практически способствовать улучшению и сбережению здоровья, как тогда говорили, простолюдинов, но и заняться обобщением накопленного медицинского опыта. Результатом более чем четырехлетнего напряженного труда и стала диссертация на степень доктора медицины «Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности». Работа была издана в 1885 году в Тамбове частной типографией Д.С Семенова на средства земства.

Опубликованная диссертация В.И. Никольского тогда же появилась в продаже в Санкт-Петербурге в книжном магазине К.Л. Риккера на Невском, 14, о чем сообщала газета «Врач», одно из немногих выходивших в середине XIX века массовых медицинских изданий. Случилось это после того, как в столичной Императорской Медико-Хирургической Академии, пользующейся в ученом мире заслуженным авторитетом, земский врач Тамбовского уезда Василий Иванович Никольский успешно защитил диссертацию для получения ученой степени доктора медицины. О событии та же газета «Врач» в разделе «Хроника и местные известия» сообщала: «11 мая (1885 г. - С.П.) Конференция Академии признала докторами медицины гг. ... Никольского В.И. ...» Фамилия нашего героя стояла в числе 15 других фамилий врачей, которые в тот же день были признаны докторами медицины.

Далее в той же заметке говорилось: «Недавно в один день случайно защищали диссертации на доктора два земских врача: В.И. Никольский и П.Н. Серебрянников. Замечательно, что у обоих первыми положениями выражена одна и та же мысль. «Санитарная и медицинская статистика должна входить в курс медицинских наук как обязательный предмет», - говорит г. Никольский. То же самое, только несколько подробнее, выражает и г. Серебренников (разночтения в написании фамилии второго докторанта на совести «Врача» - С.П.). ... Мы нарочно выписали эти голоса из жизни, - пишет дале газета. - Нет сомнения, что лица, руководящие делом медицинского образования в России, должны к ним прислушиваться: рано или поздно мы должны и будем иметь кафедры медицинской статистики и географии. Мало того: в недалеком будущем мы должны будем иметь и самостоятельные кафедры земской медицины. Нам скажут, быть может, что таких кафедр нет за границей, но ведь там нет и земской медицины».

Основатель и многолетний издатель газеты «Врач» профессор Петербургской военно-медицинской академии Вячеслав Авксентьевич Манассеин тогда сразу же обратил внимание на серьезное исследование земского врача из Тамбовского уезда В.И. Никольского. Диссертация «Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности» не только пополнила его медицинскую библиотеку, в которой насчитывалось сорок тысяч книг, брошюр и журналов (кстати, завещанных созданному вскоре Томскому университету), - В.А. Манассеин привлек В.И. Никольского в число авторов газеты «Врач». Именно в ней спустя некоторое время (в октябре 1886 года) была опубликована его объемная статья «Несколько замечаний о крестьянском сифилисе в Тамбовском уезде».

Но обратимся к самой книге. Она представляет собой адаптированный к восприятию читающей публикой вариант диссертации на степень доктора медицины и состоит из трех частей. Как считает сам автор, «одна из главных задач земской медицины, как и медицины вообще, состоит в изучении жизни и здоровья населения... Без знания статистики населения и болезненности (читай: заболеваний. - С.П.) невозможны никакие санитарные мероприятия, не имеет также почву и сама организация медицинской помощи народу. Желанием посильно содействовать удовлетворению этой потребности объясняется и появление настоящего исследования о Тамбовском уезде, являющееся результатом почти пятилетней моей деятельности в нем».

В первой главе книги автор изложил все, что мог собрать из литературы касательно истории, географии и прочих естественных условий уезда. Во второй, используя сведения Тамбовского губернского статистического комитета, основанные на метрических книгах, автор исследует миграцию населения за 11 лет. В третьей, основной, части представлена статистика заболеваний, относящаяся и ко всему Тамбовскому уезду, но преимущественно к его 4-му медицинскому участку.

В заключение книги В.И. Никольский изложил те меры, которые, по его разумению, должны быть приняты для поднятия экономического, социального и санитарного уровней жизни населения, меры, непосредственно вытекающие из всего исследования. На первое место он выдвигал следующее положение: лечение обязательно должно быть бесплатным. Далее: медицинская помощь должна оказываться исключительно врачами. Кроме того, земству необходимо улучшить быт земских врачей и т.д. Не буду комментировать предполагаемые меры - лучше для их обоснования предоставим слово самому автору.

«Пусть не смущаются тем, - писал В.И. Никольский, - что все предложенные меры требуют больших затрат; раз они будут признаны необходимыми - затраты не будут иметь значения. Общество не должно останавливаться ни перед какими затратами, лишь бы привести к норме свои силы. Иначе оно уподобится человеку, который предпочитает остаться голодным, бессильным и больным, лишь бы не тратиться на хороший обед».

Меры, предложенные для улучшения народной медицины, как нельзя актуальными вновь стали и в наши дни. Их отстаивал всей своей подвижнической деятельностью земский врач, доктор медицины Василий Иванович Никольский, книгой которого «Тамбовский уезд. Статистика населения и болезненности» воспользовался для пользы российской другой замечательный врач - гениальный русский писатель Антон Павлович Чехов.

Павлов, С.Вся жизнь – служение России [Текст] / Сергей Павлов // Подъем. – 2002. – № 3. – С. 225-230.

В.И. Никольский / Тамбовские связи Чехова