Чехов и Тамбовский край

Как и повсюду, сначала на козловскую сцену проникли чеховские водевили. 6 января 1902 г. антрепризой И.А. Понормова-Сокольского была поставлена одноактная комедия «Медведь». Смирнова играл сам Понормов-Сокольский, а вдову Попову – артистка Строкина. Через неделю было показано чеховское «Предложение».

31 октября и 17 ноября 1902 г. труппа Н.М. Брянской показала «Дядю Ваню». В 1904 г. В Козлове были показаны также пьесы «Иванов» (7 октября, труппа Черепанова) и «Вишневый сад». Последней на козловской сцене повезло. Во-первых, она шла через месяц после постановки в московском художественном театре. Во-вторых, попала в руки хороших артистов. Сначала (в феврале) ее сыграла передвижная труппа под руководством Э.Ф. Днепровой и В.Н. Ильнарской, сыгравших Варю и Раневскую. «Театр был переполнен, притом исключительно интеллигентной, «чеховской» публикой», - свидетельствовала «Козловская газета» (22 февраля 1904 г.). Затем «Вишневый сад» показала казанско-саратовская труппа Н.И. Собольщикова-Самарина, которая поставила его по мизансценам спектакля Московского Художественного театра. В заметке о спектакле безымянный автор писал, что процессы, отраженные драматургом типичны для всей России. «Подобных примеров много можно встретить в самом Козлове… Для «деловых» козловцев, пропитанных коммерческим духом, Лопахины – идеальные дельцы, лучший пример для жизни» [5].

В 1909 г. здание Козловского театра сгорело. Через четыре года «Обществом разумных развлечений» было построено новое театральное здание. В декабре 1913 г. оно было открыто спектаклем «Дядя Ваня», в котором принимали участие артисты Московского Художественного театра К. Массалитинов, П. Павлов, Н. Горич [5, 15].

19 февраля 1912 г. бывшая в Козлове труппа миниатюр сыграла «Предложение». По поводу этого спектакля городская газета писала: «Давно так хорошо не играли в Козлове малые произведения, как на этот раз сыграли «Предложение». Чеховские водевили, не в пример другим водевилям, жизненны, правдивы. Это великолепно поняли артисты театра миниатюр, сыграли его так же жизненно и правдиво и через это исполнение «Предложения» у публики имело большой успех» [5].

После Октябрьской революции городской театр назывался Большим Советским театром. В 1920 г. участники «живой газеты» поставили в нем инсценировку чеховского рассказа «Не в духе». 23 ноября 1934 г. после тридцатилетнего перерыва был вновь представлен «Вишневый сад» [5].

В 1955 г. режиссер Ф.С. Новский поставил «Дядю Ваню». Вместе с ним в спектакле были заняты: И.А. Дмитриев, Е.М. Иванковская, В.А. Ковальский, Г.К. Кручинин, М.И. Морозова, А.С. Полярный, Н.Н. Рой, Н.Я. Рой, В.Я. Степанова, А.А. Степанов, А.В. Тонаевская. Художник спектакля А.Д. Кременецкий. Музыкальное оформление – И.К. Шатров [3].

В 1990-е гг. ведущую роль в театре играет московская творческая группа: режиссеры В.А. Персиков, В.П. Марков, А.И. Каневский, музыкальный руководитель Г.М. Слободкин, художники И. Балашевич, К. Андреев, М. Ушац. В это время театр переживает новый творческий этап, связанный с освоением новых площадок (театр в фойе, театр в бельэтаже, малая сцена), сочетанием драмы и музыки, драмы и танца.

Сезон 1993-1994 гг. открылся оперой-шуткой «А чой-то ты во фраке?», созданной бардом С. Никитиным и поэтом Д. Сухаревым по водевилю А.П. Чехова «Предложение». Откликаясь на постановку, С. Шашлов пишет в «Мичуринской правде» (21 декабря 1993 г.): «Размышлять человека должно заставлять любое настоящее произведение искусства. Постановка же Мичуринского драмтеатра справляется не только с этой задачей. Режиссер В. Персиков и наши актеры (Б. Леонов, В. Дзидзан, С. Чигасов) создали побуждение мысли в привлекательной, легко воспринимающейся форме. Зрители в спектакле не только задумываются, но и смеются искренне и много» [6, 7].

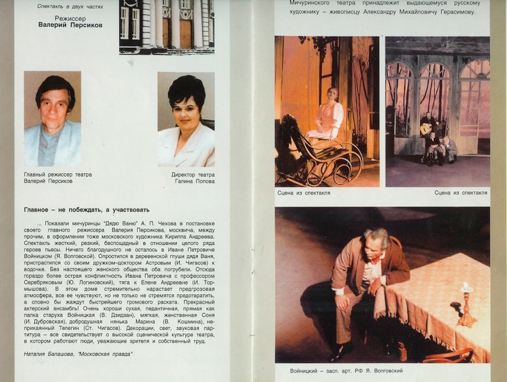

Свой столетний юбилей Мичуринский драматический театр отметил в 1997 г. постановкой спектакля «Дядя Ваня» в память о первых постановках этой пьесы в провинциальных театрах. Режиссура В.А. Персикова и музыкальное решение Г.М. Слободкина было реализовано в творческом ансамбле Я.Б. Волговского, Ю.С. Логиновского, И.М. Тормышовой, В.П. Кошминой, С.А. Чигасова, В.Л. Дзидзан и московского актера И. Шелудченко [10, 14].

Этот спектакль был представлен мичуринцами на суд жюри IV Фестиваля театров малых городов России, проходивший в апреле 2002 г. в Москве. Критики отмечали ансамблевость исполнения спектакля, профессионализм, удивительно сильную и добрую энергетику труппы, говорили о необычайно в режиссерском решении, не имеющим хрестоматийной однозначности и глянцевой заштампованности. По общей оценке критики, Мичуринский театр удивительно живой в своем творчестве, его актеры даже как бы не играют, а живут в той эпохе, которую описывает автор. В итоге Мичуринскому государственному драматическому театру был присужден диплом фестиваля. В своем поздравлении председатель Союза театральных деятелей А. Калягин отметил: «Мы высоко оцениваем работу талантливых актеров славного города Мичуринска на московской земле. Талантливая режиссерская и актерская работав спектакле по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» еще раз показала, что российский театр жив и развивается» [11, 12, 13, 15].

В год столетия со дня смерти А.П. Чехова спектакль мичуринского театра «Дядя Ваня» был приглашен на V Международный фестиваль «Мелиховская весна», который проводится в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова в Московской области [23, 24, 26, 27]. В следующем году театр привез в Мелихово оперу-шутку «А чой-то ты во фраке?» [28].

В 2001 г. состоялась премьера спектакля «Тысяча страстей и одна ночь», прошедшая как бенефис заслуженного артиста России Я.Б. Волговского. В первом действии бенефиса была представлена маленька чеховская комедия «Медведь». По мнению мичуринского литератора В.К. Кострикина, Я.Б. Волговской «сумел отвлечь память зрителей от другого, классического анекдотичного и нелепого помещика Смирнова – великолепного М. Жарова в одноименной кинокомедии» [10].

Спектакль «Каштанкины сны» (режиссер-постановщик Л. Торженсмех) представляет собой сценическую версию рассказа А.П. Чехова «Каштанка». Особенностью его постановки явилось художественное оформление. На сцене мичуринцы узнают черты родного города, т.к. по замыслу постановщика А. Мальцевой и декоратора М. Акерман цирк мистера Жоржа, гастролируя по России, приезжает в Козлов [17]. Премьера «Каштанкиных снов» с одинаковым успехом прошла и в Мичуринске, и на фестивале «Русская классика» в г. Лобня Московской области (апрель-май 2003 г.) [17, 18, 20]. В Лобне театр получил диплом, в котором сказано: «Спектаклю, вызвавшему неподдельную радость и удовольствие зрителей фестиваля искрометной заразительностью, неподдельным весельем, печальным юмором и оптимизмом, которые были встречены продолжительными и искренними аплодисментами» [19]. Пройдя жесткий отбор по видеоматериалам и попав в десятку лучших из представленных 200 работ, «Каштанкины сны» были рекомендованы критиками к показу на фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт-Петербурге в 2004 г. [25]. В этом же году спектакль был также показан на II региональном фестивале «Театр и дети» в Тамбове в 2004 г. Актриса Е. Фоменко покорила жюри в роли Каштанки и была отмечена в номинации «Лучшая женская роль» [22].

В 2007 г. состоялось знакомство зрителей г. Новочеркасска и театральных коллективов юга России с Мичуринским театром в рамках II Международного театрального фестиваля «Комплимент». Опера-шутка «А чой-то ты во фраке?» вновь получила положительные отзывы [33, 34, 35].

14 октября 2009 г. в рамках проведения дней культуры Тамбовской области в Москве Мичуринским театром был дан спектакль «Вишневый сад» в «Театре Луны».

Сумев заявить о себе на фестивалях различного уровня, Мичуринский государственный драматический театр прочно обосновался на российском театральном пространстве.

Список публикаций о чеховских спектаклях

Мичуринского драматического театра

1. Абский. Козлов. Торжественно открыт театр товарищества разумных развлечений [Текст] // Театр. газ. – 1913. - № 13.

2. Ардашев, Н. [О спектакле «Дядя Ваня»] [Текст] // Рампа и жизнь. – 1914. - № 8. – С. 19.

3. Новский, Ф. Чеховский спектакль [Текст]: к постановке пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» // Мичур. правда. – 1955. – 9 дек. (№ 146). – С. 4.

4. Иванов, А. Собольщиков-Самарин в нашем городе [Текст] // Мичур. правда. – 1968. – 5 июля (№ 133). – С. 3.

5. Иванов, А. Чехов на нашей сцене [Текст] // Мичур. правда. – 1970. – 6 февр. (№ 28). – С. 3.

6. Шашлов, С. Такая смешная несмешная история [Текст] // Мичур. правда. - 1993. - 21 дек. (№ 152). - С. 3.

7. Воробьева, С. «А чой-то ты во фраке?..» [Текст] // Тамб. жизнь. - 1994. - 3 февр. (№ 22). – С. 4.

8. Кострикин, В. «Три сестры» в Козловском театре. Январь 1902 г. [Текст] // Мичур. правда. – 1995. – 28 янв. – С. 2.

-

9.Кострикин, В. Смеясь, грустя и радуясь таланту [Текст] // Мичур. правда. – 2001. – 8 мая (№ 73). – С. 4.

10. Кострикин, В. Когда на сцене Чехов [Текст] : [о постановках «Дяди Вани» в Козловском и Мичуринском театрах] // Мичур. правда. – 2002. – 12 марта (№ 40). – С. 4.

11. Андреева, Н. Московские впечатления [Текст] // Мичур. правда. – 2002. – 15 мая (№ 77). – С. 2: фот.

12. Балашова, Н. Главное не побеждать, а участвовать [Текст] / Наталия Балашова // Моск. правда. – 2002. – 4 июня. – С. 3.

13. Самойлова, О. Страдание по человеку [Текст] / Ольга Самойлова // Наедине. - 2002. - 5-11 июня (№ 23). - С. 4.

14. Кострикин, В. Когда на сцене Чехов [Текст] // Тамб. жизнь. - 2002. - 24 авг. (№ 166). - С. 4: фот.

15. Андреев, В. Мичуринский драматический театр. А.П. Чехов. «Дядя Ваня» [Текст] / Владимир Андреев // IV Московский фестиваль театров малых городов России в Москве, апрель 2002 : [буклет]. – Москва, 2002.

16. Васильева, С. Грустный спектакль, внушающий оптимизм [Текст] // Мичур. жизнь. – 2003. – 10 апр. (№ 48). – С. 5.

17. Кострикин, В. «Каштанкины сны» [Текст] // Мичур. правда. – 2003. – 19 апр. (№ 72). – С. 3.

18. Скоркин, И. «Каштанкины сны» [Текст] // Наше слово. – 2003. – 31мая (№ 66). – С. 4.

19. Воробьева, С. Фестивали, репетиции, премьеры [Текст] // Мичур. жизнь. – 2003. – 3 июня (№ 68). – С. 3 : фот.

20. Тарусина, С. Нет худа без добра [Текст] : [о фестивале «Русская классика, Лобня-2003] // Лобня. – 2003. – 6-13 июня. – С. 6.

21. Нечаева, Н. Чехов. Май. Сирень…[Текст] / Нина Нечаева // Край родной. – 2003. – 18-25 июня (№ 7). – С. 5: фот.

22. Матюшина, М. Фестивальные плюсы и минусы [Текст] // Тамб. жизнь. – 2004. – 3 марта (№ 42-43). – С. 11: фот.

23. Казанок, М. Мичуринские саженцы в чеховском саду [Текст]: [о спектакле «Дядя Ваня», показанном на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова] // Тамб. жизнь. - 2004. - 2 июня (№ 105-106). - С. 4: фот.

24. Воробьева, С. Мичуринский сад в Мелихово [Текст] // Мичур. жизнь. – 2004. – 10 июня (№ 92-93). – С. 7: фот.

25. Воробьева, С. «Арлекин» увидел «Каштанкины сны» [Текст] // Мичур. жизнь. – 2004. – 3 июля (№ 105). – С. 4: фот.

26. Андреева, Н. Чехов – несравненный художник [Текст] // Мичур. правда. – 2004. – 13 июля (№ 139). – С. 2.

27. Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна - 2004» [Текст] : [буклет].

28. Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна - 2005» [Текст] : [буклет].

29. В творческом поиске [Текст] // Мичур. жизнь. – 2005. – 2 июля (№ 104). – С. 3.

30. Андреева, Н. Воловьи лужки – наши!!! [Текст] // Мелихово : альманах. – [Мелихово], 2005. – С. 197-198: фот.

31. Таубер, А. А чой-то ты во фраке? А выглядит премило… [Текст] / Александр Таубер // Воскресение. – 2006. – 9 февр. (№ 2). – С. 5 : фот.

32. Прощание с «Дядей Ваней» [Текст] // Мичур. жизнь. – 2006. – 23 мая (№ 81). – С. 3.

33. Фотинова, Ю. Комплимент не ради шутки [Текст] // Мичур. правда. – 2007. – 10 окт. (№ 196). – С. 1 : фот.

34. Шалимова, Н. Не странные сближенья [Текст] : «Комплимент» от русского казачества // Культура. – 2007. – 18-24 окт. (№ 41). – С. 14 : фот.

35. Фрейдлин, Л. А чой-то вы в Новочеркасске? [Текст] : [о II Международном театральном фестивале «Комплимент»] / Людмила Фрейдлин // Страстной бульвар, 10. – Ростов н/Д, 2007. - № 3. – С. 27-30: фот.

Пьесы А.П. Чехова на сцене Мичуринского

государственного драматического театра